家乡美

2016/5/14 8:02:11

所属分类:

家族文献

作者:

刘

浏览次数:

1629

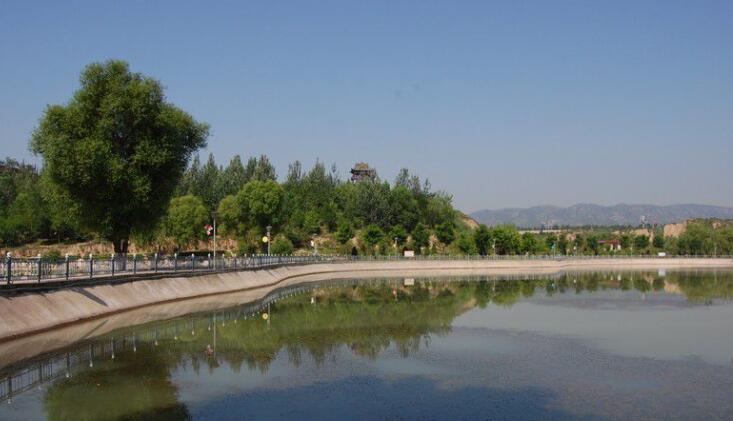

阳曲县地处忻定、晋中盆地之间,山多川少,沟壑纵横,东、西、北三面环山,南部偏低,有海拔千米以上的山峰110座,最高山峰柳林尖山,海拔2101.9米,中部平川海拔800~900米,境北系舟山系横亘东西、云中山系纵贯南北,历为并北屏障,号称太原之北大门,为兵家必争之地。境内有杨兴、泥屯等8条河流。总面积2070.67平方公里,其中山区占54.37%,丘陵占34.96%,平川占10.67%。

东西两端为石山区和土石山区,中部为盆地,土石山区占总面积的54%,半坡丘陵占35%,平川盆地占11%,海拔位于800米-2000米之间,全境东、西北三面较高,南面低平,西山地区小云系,东山地区系舟山系。

气候

阳曲位于北半球中纬度暖温带,属大陆性气候。境内属温暖带大陆性季风气候,四季分明,年平均气温平川8℃—9℃,山区5℃—7℃,年平均降雨量为441.2毫米,无霜期为164天左右。年平

均降雨量441.2毫米。阳曲县地形差异较大,年平均气温也因地而异,中部平川地区平均气温8℃—9℃,东、西两山区5℃—7℃,阳曲县年平均气温为8.9℃,冬季为-6.2℃,春季10.8℃,夏季15.0℃,秋季8.8℃。年极端最高气温为38.2℃(1961年6月10日),极端最低气温为-25.7℃(1966年12月27日和1970年1月5日)。盆地、河谷温暖,苔地、高山寒冷,东部地区平均气温较中部平川偏低约2℃—3℃,西部山区平均气温较中部平川偏低约3℃—5℃。历年相对湿度为58%,各月相对湿度以8月最大,为74%,以4月最小,为46%,历年最小相对湿度1%。县境年平均风速为2.3米/秒,最大风速为24米/秒(出现在1967年5月24日)。

自然资源

阳曲自然资源丰富,宜林地和荒山牧坡广阔。阳曲县宜林面积104.6万亩,牧坡草地55万亩。东、西两山宜林面积大,适合造林放牧。

矿产资源以煤、铁、石膏为主,铅、云母也有蕴藏。煤炭资源主要有会沟通、西黄水煤田,总储量5000余万吨;西庄乡韩庄煤田,总储量1173万吨。矿主要分布于侯村乡汉岭村的红叶梁及王兴坪一带,总储量94.09万吨。由于境内土质多为粘土,砖瓦工业遍布阳曲县。

人口民族

2010年,阳曲县共有人口26万。阳曲境内,以汉族人为主体,少数民族极少。据1964年统计,阳曲县少数民族有蒙古族、满族、回族、朝鲜族,共20人。其中,蒙古族4人,满族5人,回族8人,朝鲜族3人。1982年统计,已无朝鲜族,有蒙古族22人,苗族8人,回族9人,共39人,占阳曲县人口总数的0.03%。1990年统计,满族32人,蒙古族24人,回族9人,壮族3人,瑶族1人,共69人,占阳曲县总人口的0.05%。

经济概况

第一产业:境内人民历来以农业为主。主要农作物有谷子、玉米、葵花、高粱、薯类、油料等,其次有小麦、莜麦等。“十五”期间又引进建设了旭美薯业、汉波食品、名流配餐食品加工、顺天制药、阿牛乳业、小福星玉米油加工等一批农业龙头企业,建成了润丰园、维纳园、蒲丰园、宏明、六味斋等农业种植养殖示范园区。

2011年,阳曲县的粮食总产达1.15亿公斤,平均每亩增产73公斤,总增产25156吨,增收6037.4万元,粮食产量创历史新高。

以“5万亩农业科技示范田、10万亩优质小杂粮、7万亩干果经济林、10万亩设施蔬菜”四大基地建设为重点,高效农业、设施蔬菜、畜牧养殖、生态观光四大园区发展为依托,形成龙头带动、园区示范的现代农业产业发展新格局。“十二五”期间阳曲县,农民人均纯收入实现翻番、畜牧业占农业产值50%以上的目标。

第二产业:2012年,太原(阳曲)转型发展产业园区启动建设。该项目占地50平方公里,承载着阳曲县科学转型发展的任务。“一心、两带、五区”的园区功能,形成以镁铝加工、装备制造、仓储物流、高效农业、新型材料为主的“二高一绿”(高效节能、高附加值、绿色环保)产业集群。第一期建成10.4平方公里的园区,以给排水、强弱电、天然气、自备铁路站台等齐备的工业要素承载不低于320亿元的固定资产投资项目。建成后可供天然气3亿立方米、煤气3亿立方米,水20万吨,电容量475KV,铁路货运吞吐量500万吨。2013年4月3日,位于阳曲县青龙镇的山西穗华物产业园正式破土动工。该园区总投资36亿元人民币,三期规划用地2000亩。

第三产业;2006年,阳曲县新建改建了百货商场、综合商场、二轻商场、东北街菜市场、商贸新街便民市场,天客隆超市、鸿运超市、金源超市、粮油超市等一批商业贸易服务中心相继投入运营。阳曲县各类市场发展到50个,商业网点发展到1564个,社会消费品零售总额达到2.5亿元。以龙池山庄、黄土人家、悬泉寺、阪寺山、安阳山庄等为代表的生态旅游业呈现出新的亮点。第三产业增加值在GDP总量的构成达到25%。2011年,阳曲县定资产投资15.82亿元,增长35.3%;社会消费品零售总额6.8亿元,增长17.1%;服务业增加值9.38亿元,增长5.4%。

社会

教育科研;“十一五”期间(2006年~2011年),阳曲一中、泥屯中学、新阳二小建成投用,阳曲二中、阳曲三中、高村中学、东黄水中学、凌井店中学、大盂中学等农村中学餐厅、学生宿舍国家发改委国债资金项目全部完工投入使用。2010年规划改造学校38所,规划总投资5422.7万元,改造面积39138平方米。

2011年,阳曲县的校舍安全工程建设代表山西省接受了国家的检阅,中共中央政治局委员、国务委员刘延东,教育部部长袁贵仁给予好评。

山西省2012年普通高等学校招生考试,阳曲一中参加高考考生458人,考生达本科线142人。其中达一本线68人,文史类1人,理工类3人,艺文类47人,艺理类6人,体文类5人,体理类6人;达二本线74人,文史类14人,理工类12人,艺文类25人,艺理类1人,体文类17人,体理类5人。

太原市2012年高中阶段教育学校招生考试,共有1316人参加了考试,阳曲一中提前招收保送生79人。550分以上优秀生人数305人,达二类重点中学(即十五中线566分)以上人数245人,达一类重点中学(即成成中学线616分)以上人数52人,阳曲县最高分662分。

医疗卫生;阳曲县于2009年10月底实现了村卫生室全覆盖。阳曲县争取 “两区”建设资金62万元,为每个达标村卫生室配备了5000元的医疗设备,基本满足了村卫生室的服务需求,村卫生室93%的达到市级标准,乡镇卫生院基本药物实现零差率销售,县医院、中医院和安康医院提档晋级。

截至2012年,阳曲县现有医疗机构143个,其中:县级医疗机构6个(县疾控中心、县妇幼保健所、县卫校、县医院、县中医院、县安康医院);乡镇卫生院13个,民营医院2个(黄寨精神病医院、阳曲博爱医院);村级卫生所124个;个体诊所18个。阳曲县床位编制数610张,实际床位数583张,其中:县级372张,乡镇211张。县医院门诊住院楼、县中医院住院楼于2010年投入使用。

2012年,阳曲县卫生系统在职职工512人,其中卫生技术人员379人,占阳曲县卫生人员74%;管理人员及工勤人员133人,占 26 %。民营医疗机构(含诊所、门诊部、民营医院)共有卫生技术人员46人。卫生技术人员中本科学历28人,占 7.5 %;大专学历147人,占 38.8 %;中专学历179人,占 47.3 %;高中学历24人,占 6.4%。卫生技术人员中高级职称8 人,占 2.1%; 中级职称156人,占 41.2%;初级职称215人,占56.7%。卫生技术人员中获得国家执业医师资质的共132人,获得助理执业医师的28人,获得注册护士资质的105人,有资质人员占69.9%。阳曲县有乡村医生156人,其中:中专学历21人,占村医总数的13.5%;相当中专水平的44人,占村医总数的28%。156名乡村医生全部取得乡村医生资格,并进行了职业注册,实现了乡村医生从业资质合法化。

交通建设;“十一五”期间(2006年~2011年),通畅和村连村工程完成460.6公里,阳曲县124个行政村,有122个村通水泥(油)路,通村率98%。阳曲县农村公路总里程822.65公里,其中县道11条225.45公里,乡公路53条306.19公里,村公路210条291公里。公路密度每百平方公里由2005年底的36.08提高到44.41。阳曲县境内石太高铁、大西高铁、北同蒲铁路、108国道、大运高速、太佳高速、太阳高速纵贯东西南北,县乡公路四通八达。

2009年末,阳曲县交通运输局正式组建,随着职能的增加,成立了阳曲县汽车客运管理办公室,顺通出租公司和平安出租公司投入运营,结束了阳曲县无汽车出租公司的历史。阳曲县122个行政村开通了农村班线,占总行政村总数的98%,基本实现了农村客运班线全覆盖。阳曲县完成场站投资150余万元,新建改建等级客货运输站场3个,行政村客运停车站牌175个,占建制村的139%。总投资1800万元的县城两个停车场建成运营。

2011年,街巷硬化完成里程617.9公里;黄东线改造工程,完成路基工程15公里,路面10公里,完成投资6600万元,现已基本具备通车条件。完成农村公路文明路创建11公里,完成投资382.38公里;完成中小修复工程15项,完成投资627.25万元;全面完成上年结转的富民桥和红旗桥危桥改造工程任务,完成投资326万元。道路好路率达83.09%,养护质量综合值81.1,路基达标155公里。

城镇建设;按照“一轴三区多组团”的县城总体控制性规划布局, “十二五”期间(2011年~2016年),阳曲县将县城原来的4.8平方公里扩大至9.1平方公里。到“十二五” 末,城镇人口达到8万人,城镇化率由22%提高到40%,接近全省平均水平。“十二五”期间森林覆盖率将达到23%,县城建成区绿化率达到45%,人均绿化面积提高到12平方米

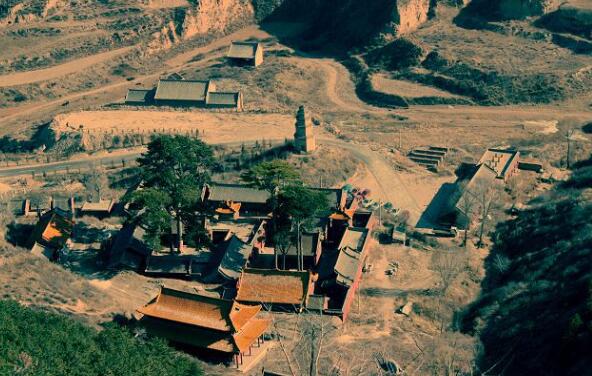

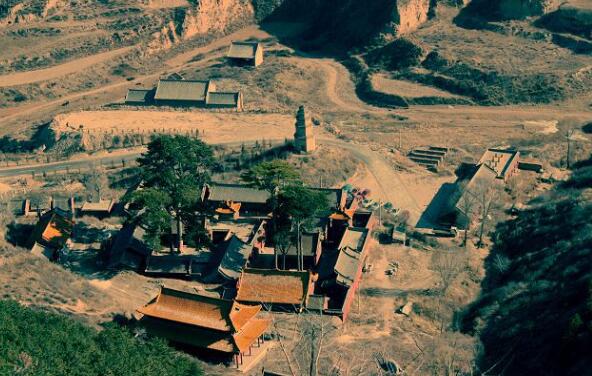

宗教;阳曲县宗教有天主教、佛教、道教、伊斯兰教、耶稣教、基督教。阳曲县天主教教区有教徒3万人。佛教教徒250多人,其中和尚5人,尼姑1人。教徒分布25个村委,35个自然村。中共十一届三中全会以后,县宗教管理部门,认真贯彻落实党的各项民族政策和宗教政策,开放民族宗教场所。1986年,遵照中共中央(1982)19号文件精神,根据宪法第36条,阳曲县开放了24个天主教教徒活动场所。90年代,贯彻中共中央(1991)6号文件精神,落实宗教房产政策,将宗教财产全部归教会所有。批准河上咀、牛家滩、西黄水、石城等10个天主教堂重建、维修、改造,并开放了辛庄开花寺、岔上三藏寺2处佛教活动场所。1996年4月,解决了侯村天主堂宗教房产问题。8月,成立了阳曲县佛教协会。[7]

文化

历史文化;有着五千年文明的阳曲县,是一个历史人文大县。阳曲一名始于西汉元鼎三年(公元前114年),到北宋太平兴国七年(982年)已成为山西、太原府治所在地,始称“晋阳首邑”。

经第三次全国文物普查,共登录不可移动文物579处,其中国家级文物保护单位1处;省级文物保护单位4处;市级文物保护单位24处;县级文物保护单位90余处。馆藏文物450件。 名优特产;阳曲县农产品以玉米、谷子、葵花、豆类、山药蛋、油料等为主产,并盛产苹果、酥梨、桃(张拔白桃)、葡萄(阳寨葡萄)、(石城、韩寨)、花椒、核桃、仁用杏等干鲜果品和无公害蔬菜。小国光苹果为部优产品,小国光、红富士、酥梨为省优产品,花椒、核桃为国际博览会金奖,二次灭菌奶填补了山西的空白,畅销省城市场。山杏、山桃、黄芩、柴胡、串地龙、山枣、蘑菇、木耳、野菜等各种野生植物资源丰富,有较高的营养价值和药用价值。其主要土特产品还有有:“太后香”、河上咀豆腐干、大红袍花椒、核桃核仁、“阿牛”系列奶制品。

东西两端为石山区和土石山区,中部为盆地,土石山区占总面积的54%,半坡丘陵占35%,平川盆地占11%,海拔位于800米-2000米之间,全境东、西北三面较高,南面低平,西山地区小云系,东山地区系舟山系。

气候

阳曲位于北半球中纬度暖温带,属大陆性气候。境内属温暖带大陆性季风气候,四季分明,年平均气温平川8℃—9℃,山区5℃—7℃,年平均降雨量为441.2毫米,无霜期为164天左右。年平

均降雨量441.2毫米。阳曲县地形差异较大,年平均气温也因地而异,中部平川地区平均气温8℃—9℃,东、西两山区5℃—7℃,阳曲县年平均气温为8.9℃,冬季为-6.2℃,春季10.8℃,夏季15.0℃,秋季8.8℃。年极端最高气温为38.2℃(1961年6月10日),极端最低气温为-25.7℃(1966年12月27日和1970年1月5日)。盆地、河谷温暖,苔地、高山寒冷,东部地区平均气温较中部平川偏低约2℃—3℃,西部山区平均气温较中部平川偏低约3℃—5℃。历年相对湿度为58%,各月相对湿度以8月最大,为74%,以4月最小,为46%,历年最小相对湿度1%。县境年平均风速为2.3米/秒,最大风速为24米/秒(出现在1967年5月24日)。

自然资源

阳曲自然资源丰富,宜林地和荒山牧坡广阔。阳曲县宜林面积104.6万亩,牧坡草地55万亩。东、西两山宜林面积大,适合造林放牧。

矿产资源以煤、铁、石膏为主,铅、云母也有蕴藏。煤炭资源主要有会沟通、西黄水煤田,总储量5000余万吨;西庄乡韩庄煤田,总储量1173万吨。矿主要分布于侯村乡汉岭村的红叶梁及王兴坪一带,总储量94.09万吨。由于境内土质多为粘土,砖瓦工业遍布阳曲县。

人口民族

2010年,阳曲县共有人口26万。阳曲境内,以汉族人为主体,少数民族极少。据1964年统计,阳曲县少数民族有蒙古族、满族、回族、朝鲜族,共20人。其中,蒙古族4人,满族5人,回族8人,朝鲜族3人。1982年统计,已无朝鲜族,有蒙古族22人,苗族8人,回族9人,共39人,占阳曲县人口总数的0.03%。1990年统计,满族32人,蒙古族24人,回族9人,壮族3人,瑶族1人,共69人,占阳曲县总人口的0.05%。

经济概况

第一产业:境内人民历来以农业为主。主要农作物有谷子、玉米、葵花、高粱、薯类、油料等,其次有小麦、莜麦等。“十五”期间又引进建设了旭美薯业、汉波食品、名流配餐食品加工、顺天制药、阿牛乳业、小福星玉米油加工等一批农业龙头企业,建成了润丰园、维纳园、蒲丰园、宏明、六味斋等农业种植养殖示范园区。

2011年,阳曲县的粮食总产达1.15亿公斤,平均每亩增产73公斤,总增产25156吨,增收6037.4万元,粮食产量创历史新高。

以“5万亩农业科技示范田、10万亩优质小杂粮、7万亩干果经济林、10万亩设施蔬菜”四大基地建设为重点,高效农业、设施蔬菜、畜牧养殖、生态观光四大园区发展为依托,形成龙头带动、园区示范的现代农业产业发展新格局。“十二五”期间阳曲县,农民人均纯收入实现翻番、畜牧业占农业产值50%以上的目标。

第二产业:2012年,太原(阳曲)转型发展产业园区启动建设。该项目占地50平方公里,承载着阳曲县科学转型发展的任务。“一心、两带、五区”的园区功能,形成以镁铝加工、装备制造、仓储物流、高效农业、新型材料为主的“二高一绿”(高效节能、高附加值、绿色环保)产业集群。第一期建成10.4平方公里的园区,以给排水、强弱电、天然气、自备铁路站台等齐备的工业要素承载不低于320亿元的固定资产投资项目。建成后可供天然气3亿立方米、煤气3亿立方米,水20万吨,电容量475KV,铁路货运吞吐量500万吨。2013年4月3日,位于阳曲县青龙镇的山西穗华物产业园正式破土动工。该园区总投资36亿元人民币,三期规划用地2000亩。

第三产业;2006年,阳曲县新建改建了百货商场、综合商场、二轻商场、东北街菜市场、商贸新街便民市场,天客隆超市、鸿运超市、金源超市、粮油超市等一批商业贸易服务中心相继投入运营。阳曲县各类市场发展到50个,商业网点发展到1564个,社会消费品零售总额达到2.5亿元。以龙池山庄、黄土人家、悬泉寺、阪寺山、安阳山庄等为代表的生态旅游业呈现出新的亮点。第三产业增加值在GDP总量的构成达到25%。2011年,阳曲县定资产投资15.82亿元,增长35.3%;社会消费品零售总额6.8亿元,增长17.1%;服务业增加值9.38亿元,增长5.4%。

社会

教育科研;“十一五”期间(2006年~2011年),阳曲一中、泥屯中学、新阳二小建成投用,阳曲二中、阳曲三中、高村中学、东黄水中学、凌井店中学、大盂中学等农村中学餐厅、学生宿舍国家发改委国债资金项目全部完工投入使用。2010年规划改造学校38所,规划总投资5422.7万元,改造面积39138平方米。

2011年,阳曲县的校舍安全工程建设代表山西省接受了国家的检阅,中共中央政治局委员、国务委员刘延东,教育部部长袁贵仁给予好评。

山西省2012年普通高等学校招生考试,阳曲一中参加高考考生458人,考生达本科线142人。其中达一本线68人,文史类1人,理工类3人,艺文类47人,艺理类6人,体文类5人,体理类6人;达二本线74人,文史类14人,理工类12人,艺文类25人,艺理类1人,体文类17人,体理类5人。

太原市2012年高中阶段教育学校招生考试,共有1316人参加了考试,阳曲一中提前招收保送生79人。550分以上优秀生人数305人,达二类重点中学(即十五中线566分)以上人数245人,达一类重点中学(即成成中学线616分)以上人数52人,阳曲县最高分662分。

医疗卫生;阳曲县于2009年10月底实现了村卫生室全覆盖。阳曲县争取 “两区”建设资金62万元,为每个达标村卫生室配备了5000元的医疗设备,基本满足了村卫生室的服务需求,村卫生室93%的达到市级标准,乡镇卫生院基本药物实现零差率销售,县医院、中医院和安康医院提档晋级。

截至2012年,阳曲县现有医疗机构143个,其中:县级医疗机构6个(县疾控中心、县妇幼保健所、县卫校、县医院、县中医院、县安康医院);乡镇卫生院13个,民营医院2个(黄寨精神病医院、阳曲博爱医院);村级卫生所124个;个体诊所18个。阳曲县床位编制数610张,实际床位数583张,其中:县级372张,乡镇211张。县医院门诊住院楼、县中医院住院楼于2010年投入使用。

2012年,阳曲县卫生系统在职职工512人,其中卫生技术人员379人,占阳曲县卫生人员74%;管理人员及工勤人员133人,占 26 %。民营医疗机构(含诊所、门诊部、民营医院)共有卫生技术人员46人。卫生技术人员中本科学历28人,占 7.5 %;大专学历147人,占 38.8 %;中专学历179人,占 47.3 %;高中学历24人,占 6.4%。卫生技术人员中高级职称8 人,占 2.1%; 中级职称156人,占 41.2%;初级职称215人,占56.7%。卫生技术人员中获得国家执业医师资质的共132人,获得助理执业医师的28人,获得注册护士资质的105人,有资质人员占69.9%。阳曲县有乡村医生156人,其中:中专学历21人,占村医总数的13.5%;相当中专水平的44人,占村医总数的28%。156名乡村医生全部取得乡村医生资格,并进行了职业注册,实现了乡村医生从业资质合法化。

交通建设;“十一五”期间(2006年~2011年),通畅和村连村工程完成460.6公里,阳曲县124个行政村,有122个村通水泥(油)路,通村率98%。阳曲县农村公路总里程822.65公里,其中县道11条225.45公里,乡公路53条306.19公里,村公路210条291公里。公路密度每百平方公里由2005年底的36.08提高到44.41。阳曲县境内石太高铁、大西高铁、北同蒲铁路、108国道、大运高速、太佳高速、太阳高速纵贯东西南北,县乡公路四通八达。

2009年末,阳曲县交通运输局正式组建,随着职能的增加,成立了阳曲县汽车客运管理办公室,顺通出租公司和平安出租公司投入运营,结束了阳曲县无汽车出租公司的历史。阳曲县122个行政村开通了农村班线,占总行政村总数的98%,基本实现了农村客运班线全覆盖。阳曲县完成场站投资150余万元,新建改建等级客货运输站场3个,行政村客运停车站牌175个,占建制村的139%。总投资1800万元的县城两个停车场建成运营。

2011年,街巷硬化完成里程617.9公里;黄东线改造工程,完成路基工程15公里,路面10公里,完成投资6600万元,现已基本具备通车条件。完成农村公路文明路创建11公里,完成投资382.38公里;完成中小修复工程15项,完成投资627.25万元;全面完成上年结转的富民桥和红旗桥危桥改造工程任务,完成投资326万元。道路好路率达83.09%,养护质量综合值81.1,路基达标155公里。

城镇建设;按照“一轴三区多组团”的县城总体控制性规划布局, “十二五”期间(2011年~2016年),阳曲县将县城原来的4.8平方公里扩大至9.1平方公里。到“十二五” 末,城镇人口达到8万人,城镇化率由22%提高到40%,接近全省平均水平。“十二五”期间森林覆盖率将达到23%,县城建成区绿化率达到45%,人均绿化面积提高到12平方米

宗教;阳曲县宗教有天主教、佛教、道教、伊斯兰教、耶稣教、基督教。阳曲县天主教教区有教徒3万人。佛教教徒250多人,其中和尚5人,尼姑1人。教徒分布25个村委,35个自然村。中共十一届三中全会以后,县宗教管理部门,认真贯彻落实党的各项民族政策和宗教政策,开放民族宗教场所。1986年,遵照中共中央(1982)19号文件精神,根据宪法第36条,阳曲县开放了24个天主教教徒活动场所。90年代,贯彻中共中央(1991)6号文件精神,落实宗教房产政策,将宗教财产全部归教会所有。批准河上咀、牛家滩、西黄水、石城等10个天主教堂重建、维修、改造,并开放了辛庄开花寺、岔上三藏寺2处佛教活动场所。1996年4月,解决了侯村天主堂宗教房产问题。8月,成立了阳曲县佛教协会。[7]

文化

历史文化;有着五千年文明的阳曲县,是一个历史人文大县。阳曲一名始于西汉元鼎三年(公元前114年),到北宋太平兴国七年(982年)已成为山西、太原府治所在地,始称“晋阳首邑”。

经第三次全国文物普查,共登录不可移动文物579处,其中国家级文物保护单位1处;省级文物保护单位4处;市级文物保护单位24处;县级文物保护单位90余处。馆藏文物450件。 名优特产;阳曲县农产品以玉米、谷子、葵花、豆类、山药蛋、油料等为主产,并盛产苹果、酥梨、桃(张拔白桃)、葡萄(阳寨葡萄)、(石城、韩寨)、花椒、核桃、仁用杏等干鲜果品和无公害蔬菜。小国光苹果为部优产品,小国光、红富士、酥梨为省优产品,花椒、核桃为国际博览会金奖,二次灭菌奶填补了山西的空白,畅销省城市场。山杏、山桃、黄芩、柴胡、串地龙、山枣、蘑菇、木耳、野菜等各种野生植物资源丰富,有较高的营养价值和药用价值。其主要土特产品还有有:“太后香”、河上咀豆腐干、大红袍花椒、核桃核仁、“阿牛”系列奶制品。