十户刘氏 源远流长

永兴刘氏,姓同而宗别者多。江右有好几支派,其中龙形市乡一支,前些时候也在修谱。就江左而言,有道、远、通三支。但从迁入永兴的时间最早,人口最多,则是以富道公为始祖的《十户刘氏(敦睦堂)》。

我们十户刘氏于宋南渡时迁入永兴,至今已经有近千年的历史。自明代景泰、成化年间创修第一届族谱以来,都是尊奉富道公为始祖。历朝历代,从未改变。最近,因十户刘氏(敦睦堂)内部有人参与五忠堂一起修谱,引发了一场纷争。为此,有必要将永兴十户刘氏(敦睦堂)的基本情况、源流及历史上几次对始祖的错误认定、与其他刘氏宗派的关系,作一个全面的说明。以便澄清事实,还我十户刘氏(敦睦堂)一个真实的历史面目。本资料特从以下几个方面加以说明。

一、永兴十户刘氏(敦睦堂)的基本情况和源流简介;

二、在十户刘氏(敦睦堂)历史上对始祖的三次错误认定。

三、我富道公与远公房、通公房是否是兄弟的问题

四、慎终追远,民德归厚,十户刘氏(敦睦堂)后裔要牢记自己祖先的遗训,加强和远、通、达三房的团结。

第一:十户刘氏的基本情况及源流简介

一、永兴十户刘氏(敦睦堂)的基本情况:

祖居地:江西泰和鹅颈塘。

始 祖:刘富道。

始祖居住地:明时的永兴四都凫塘,即今之洋塘乡凫塘村。

堂 号:敦睦堂

排行字辈:富盛顺安叟,辅子卿徳宗,刘永孟仲季,汉祖定邦国,道高世代昌,绍承鸿骏烈,福寿启庭芳,传经先泽厚,济美煥文章,为善兆祥瑞,笃庆载锡光。

二、永兴十户刘氏(敦睦堂)源流简介:

永兴十户(敦睦堂)刘氏,远祖系江西泰和人,据族谱第一篇序言――《曹琏序》中所记载:“自一世祖富道公于宋南渡时宦游永兴,誓云逢塘则止,适遇金陵乡之凫塘,乐其风土,因家焉。四世祖安定公析居於是乡三都之郎水;六世祖瑞辅公以子孙日众,居莫能容,徙居营盘;越八世荣卿、茂卿公於元至正十八年,又由营盘析居板粱。迨珉辅公子明公子孙住凫圹、南冲、自兹派分四处,而刘氏之族益大。”

明朝德璋公擢人才科,任浙江严州府幕,政化翔洽,为时所称。迄正统间,行备荒之政,令富民助谷,以待赈济,宗琳公尚义乐捐,输谷千一十石。明天顺庚辰(公元1460年),刘润公捐米四百余担,以赈济兴宁之灾,授七品散官承事郎。由是,刘氏富道公一族声威日高,成为永兴一大望族。

到1994年第十次更修族谱时,已经传有33代。人口约十万,村落440多个。分布于永兴、桂阳、耒阳、苏仙区一带,尤以永兴江左一带为多。其中大的村落有凫塘村、板梁村、城下洞、大元第、庙下坪等。十户村自元至正十八年开派以来,已经历600多年,板梁现被评为全国的旅游古村。

近千年来,富道公后裔人材辈出,从政、经商、务农者,都不乏杰出人材。明、清时期,有为官者数十人。近代人才尤为突出,有刘代伟、代统兄弟参加洪秀全领导的太平天国农民起义,在近代史上留有光辉的一页;刘重、刘乙光、刘参、刘璟等人,都是名标史册。永兴县清朝和民国最后一任知县和县长,都是我族中之人。

十户刘氏(敦睦堂)历届族谱对始祖的认定,都是尊奉富道公为始祖。

时明成化三年丁亥三月刘浩公《第一次创修族谱序》中明确指出:“按旧谱,远祖世居江西吉之泰和,自富道公由鹅颈塘,于宋南渡宦游至于郴之永兴,遂家于金陵乡四都之凫塘。”

《第二次增修序》是十五世孙庠生季谟哲庵氏谨撰:“吾族始祖富道公,为江西吉之泰和人,当宋南渡宦游永邑,誓云逢塘则止,乃得是乡之凫塘居焉。自宋历元,自元迨今,岁益久,族益大”。

《第四次续修序》是二十一世孙庠生刘钦德范氏、二十二世孙优廩生高鹏羽立氏、二十一世孙廪生道履步蟾氏同誌于云池阁,序言中写道“记曰:尊祖、敬宗、收族,本原之义,振古为昭也。吾族始祖富道公,派衍吉之泰和,发祥于金陵之凫塘,传十余世,子孙繁盛。”

《第五次续修序》是九皋扬清嘉庆三年岁次戊午孟夏月撰,:“吾族始祖富道公,江西泰和鹅颈塘人也。当宋南渡徙居永邑凫塘,五世而后,渐次蕃衍,亦代有伟人矣。使非有以纪之,将远而益疏,混而无别,何由敬吾宗而睦吾族乎。”

《第六次增修族谱序》是二十一世孙年近八十儒士道坃于清道光二十四年岁次甲辰孟秋月所撰:“我族始祖富道公,原籍江右泰和鹅颈塘,当宋南渡时徙居永邑凫塘,传十余世,生齿殷繁。”

也就是说,在同治十二年之前,我族所修的六届谱中都是尊奉富道公为始祖。从未出现过所谓的“梦壬”两字,更不要说梦壬是道公之父了!所以说梦壬是富道公之父,纯属胡编乱造的。

清同治十二年以后,我族以续修四届族谱。仍然是尊奉富道公为始祖。

光绪八年(公元1882年)壬午, 我十户刘氏开始第七次增修族谱,在郴州直隶州正堂陈 澜撰写的《第七次增修族谱叙》写道:“永邑刘姓,自其始祖由江右南迁,瓜绵椒衍,代有伟人,载之家乘,麟麟炳炳。前明曹廷器少卿,彭安成相国,洎(ji)国朝诸先辈叙之详矣。”

《第七次增修族谱例言》的第一条中称:“得姓受氏,必溯其源。同治间曾于远通二房,合修谱首一卷,始墨荘式公。代远年湮,疑以传疑。景城纪氏族谱,不溯姓源,系述不博,称慎也。今仍始富道公,比物此志也。”

《第八次续修谱例》中的第二条:“我邑刘氏,姓同而宗别者多,独我族自江右迁永,前人所称逢圹下住之,富道公乃其始祖也。但当年未及追溯富道公远派,今亦不敢憑耳目而臆载之。恐蹈郭崇韬拜汾阳之谬。”

解放后的九十年代,我族第十次续修族谱。《第十届增修族谱例言》中最后有一个说明:“本届修谱,耒阳五忠堂谱局多次来吾谱局提倡联宗合谱,并出示溯源史料,称吾族为梦壬公派下道、远、通三房之长。吾族编修等再三考究……,据远公房族谱记载,道、远、通公之父梦壬公,生于明洪武十四年,但我道公之第十代孙宗珉公,却生于洪武元年。如此推算,梦壬公较十一代孙尚小两三百岁,实属荒诞。如此看来,所谓道、远、通三房同宗之说,不能成立。于是决定不与合修。”

从同治十二年以后,我族的七修、八修、十修谱中所记述的情况可以看出,我们的祖先一直把富道公作为始祖,从没有任何的改变。

据族谱第一篇序言中所记载:“自一世祖富道公于宋南渡时宦游永兴,誓云逢塘则止,适遇金陵乡之凫塘,乐其风土,因家焉。”可知我始祖富道公是在南宋初年,由江西泰和徙居凫塘的。那么南宋初年究竟在那段时间期呢?

1、我族创修族谱时的第一篇序言,是由刘浩公请当时永兴有名的曹琏作的序,时间是在明景泰七年,即公元一四五六年。曹琏在序中说:“今刘氏之族,自宋徂元、自元徂今,以年计则三百余年,以世计则十有余世,子孙之盛,愈出愈秀。”从曹琏作序时算起,所说三百余年,则应该在公元一五五六年之前,即宋高宗绍兴二十六年之前。宋高宗正是南宋的第一个皇帝。

2、我族第十次增修族谱,在跋中关于排行问题时有一段话:“吾族之排行,自清嘉庆戊午增修,已越廿六代,道光甲辰增二代,光绪癸未增一代,民国丙辰增一代,公元一九九四年增三代。”从嘉庆戊午(公元一七九八年)到一九九四年,其间196年,共繁衍七代,即每增加一代,要二十八年。自润、浩二公修谱之时算起(公元一四五六年),已是12代,再上溯336年,即到了一一二○年左右,即宋徽宗宣和二年。

纵上所述:我祖富道公定居永兴的时间,大抵在宋徽宗宣和二年到宋高宗绍兴二十七年之间,即公元1120至1157年之间。这正是宋南渡之时。且与族谱中所载比较吻合。

第二、在十户刘氏

历史上对始祖的三次错误认定

在我们永兴十户刘氏(敦睦堂)内部,总感觉到要找到富道公的父亲。可是通过近千年,这已经是不可能实现的愿望了。其实在我族创修族谱时,刘润公和刘浩公就已经作了很大的努力。还是没有找到。

我族创修之时,正是明朝景泰至成化年间,刘润公经与堂弟刘浩公及子永清公、侄永康公和各房尊长商议,倡导创修族谱。于景泰七年(公元一四五六年)请曹琏釐其谱、编其图,并为我刘氏族谱作第一篇序言。但等到明成化三年(公元一四六七年),才聘请江西廬陵馆宾刘惇纂辑成册,至此,我族第一届族谱正式面世,历时近十一年之久。

为什么第一届族谱花了这么多的时间呢?据分析,也是想找我们在江西的祖先。在这十一年之间,润、浩二公多次派人到江西,寻根问祖。这从第一次创修族谱的第二篇客序中可以看出。我族在修谱时,润、浩二公派德政公房的刘溢去江西,寻根问祖,才有了朝前时的这篇序言。第一次创修族谱时,定稿的人又是江西的廬陵馆宾刘惇。这些内容,我们族谱中都有记载。

这样一来,前后花了十一年,才完成了我族的第一部族谱。可见我们的祖先在创修族谱之时,就已经是花了很大的精力去寻找富道公的先靠。

直到近代,还是有人想找寻富道公的根源。这已经是不可能的。民国六年我族第八次续修族谱。《第八次续修谱跋》中清楚地说明:“道公于南宋初由贑徙湘,隶籍于永。至九世德璋公父子,名列缙绅,未能修谱,明景泰间,润、浩二公肇修之。推道公为始祖。道公以上弗可考,则从阙。”这才是明智的决策。要知道在我国的历史上,从来未见记载黄帝和炎帝的父亲是谁。我们泱泱中华民族,不也是尊黄、炎二帝为始祖吗?

可是,有的人,找不到自己的祖先,就胡乱编造一个祖先,这种做法是极其荒唐的。在我十户刘氏(敦睦堂)的历史上,就曾出现过。

1、清同治十二年刘梦松、刘绍宜等胡乱编造出梦壬是富道公之父的谬说

清同治十二年癸酉,即公元1873年。道、远、通三大房合修谱首一卷。尊宋朝的刘式为始祖,而道、远、通皆为刘式的后裔梦壬所生。但这个观点,一直未被道公后裔所接受。现将这次修谱的情况考证如下。

(1)、同治十二年所修谱首的问题。

在永兴境内已经找不到同治十二年所修的谱首了,但在远公房和通公房的族谱中还登载有这次修谱的四篇序言。一篇是曾任过永兴县令的俞植写出的,还有道公房刘绍宜写的一篇序言;远公房刘文源等四人写的一篇序言;通公房振炳等两人写的一篇序言,共四篇。这四篇序言写的时间是“同治十二年癸酉仲冬 吉旦”。(俞植序和绍宜序见附件一)

在俞植序和绍宜序中,对梦壬的出处,都没有讲清楚。至于富道公之父是梦壬的说法,更没有依据,未见之于史料文字。不知他们是如何杜撰出来的。

(2)、还有一点很值得怀疑的是这个县令俞植。他是浙江山阴县的一个附监生,同治八年任永兴县令,同治十一年已经离任去邵阳。而永兴县同治十二年的县令是四川成都举人汪文涣(见光绪九年的永兴县志和1994年出版的永兴县志)既然俞植在同治十二年不在永兴任职,为什么还写“钦加运同衔现任直隶州郴州永兴县正堂子培甫俞植拜撰”呢?这说明俞植已经没有写这篇序言的时间和资格了?因为这个时候他已经不是“现任的永兴县正堂”了。同治十二年,上宪已经委任四川成都举人汪文焕为永兴县令。

另外,浙江山阴的附监生俞植于清同治八年(公元1869年),任永兴县令,同治十一年(公元1872年)离任,在任四年。这个俞植在永兴期间,为政不廉。我十户的族谱中有记载:“山阴俞植莅永,藉端加征,遇讼事辄敲索,邑人苦之,莫敢谁何。时专制压力重,畏官如于菟。”

十户的刘学基,讳昌效,号鹤田,永兴板梁人也。附贡炳藜公之三子。他看到俞植的行为十分不满,“先生奋臂起曰:彼贪狼也,恶足为民父母,遂与李锦城,李力亭,何水秋诸同志,揭俞情状,控于道,控于督抚,以至于京师,俞势力大,遍贿当道,袒护之,得不动。然亦夺其魄矣。俞于同治十一年旋调署邵阳,卒以贪墨革职,亦援永兴旧案,而发其覆也”。可以说俞植是被当时我县的县民赶走的。而十户的刘学基则起了很大的作用。你说这个俞植还会为刘氏修谱写序言吗?(刘学基传见附件三)

基于上述原因可见,俞植的这篇序言是杜撰出来的,其它的则可想而知了。

也就是说,同治十二年所修谱首一卷。在内容上没有根据,而俞植所写序言纯粹是胡编的。这就否定了它的真实性。

在同治十二年修谱时,十户撰写序言的是刘绍宜。这个绍宜,禀生,字义斋,号义甫,生道光廿一年辛丑又三月初三卯时。同治四年乙丑岁试入学,七年戊辰岁试一等补廩,庚午科试一等。殁光绪六年庚辰七月廿一巳时,葬金钗坪蛇庚山甲向。本人无出,过继长兄绍宽三子承薜为嗣,而承薜亦无后。

十户当时主张和合谱的刘梦松的情况。梦松,道宁长子,派名高贵,永迁孟朝公仲现派住江霞冲。岁贡,字兆生,号苏山,生嘉庆九年甲子十月十八未时。道光丙戌年入学,丁酉年補廩,咸丰丙辰出贡。殁光绪九年癸未八月廿一寅时,寿八十,葬会冲头凤形五叶抱莲形丑未兼癸丁向。

2、民国民国36年(1947)《笪桥刘氏总谱》的胡乱攀援。

《笪桥刘氏总谱》是刘建绪倡修的,刘建绪是湖南醴陵人,曾任国民党军队上将、福建省府主席等职,为笪桥刘氏外迁裔孙。刘建绪1947年在《笪桥刘氏总谱》序中说:“吾族笪桥总谱,倡修于怡卿老人,约贞先生实董修纂。中更兵燹,图籍濒毁。赖雨辰、凤鸣诸先生分运移庋,苦心将护。事平后,收辑仇勘。丙戌夏,乃得付梓。殚精竭虑,备历艰险,卒底(抵)于成,蔚然为吾族文献大观,有足纪者。”

《笪桥刘氏总谱》尊刘遐为始祖。刘遐,《晋书》有传,仕东晋为安成太守,任满,留居安成(今江西安福)城北笪桥。後裔流衍南北诸省。《笪桥刘氏总谱》的谱置局长沙,为其居湖南、江西两省刘氏合修。谱载祠堂表、谱牒表、宗族所建学校表、本宗大事年表、修谱职员一览表、显达人物表、族人撰著书目、列传、二十一世起分派世系。蒐集丰富、资料翔实,尤其列传三册,所称述文献多有罕见版本及未刊稿,对研究湘赣古今刘氏人物大有裨益。

在修《笪桥刘氏总谱》时,我十户刘氏(敦睦堂)参加修谱调查的是刘鲁川。刘鲁川者,本名泗承,字涵芳,鲁川,其号也。生于光绪六年。当其参加修谱调查时,已届五十多岁了。

这次修谱,做得好的方面是将我十户的部分祠堂、学校、显达人物等记载于谱中。但做得不好的是,他没有按我族历届族谱所认定的始祖来参加修谱,而是继清同治十二年合修的谱序为依据,还是说梦壬是富道公之父,并且还胡乱攀援。在十户刘氏(敦睦堂)中造成了不好的影响。

3、2015年刘才文等人与五忠堂的宗粤房的合谱的问题。

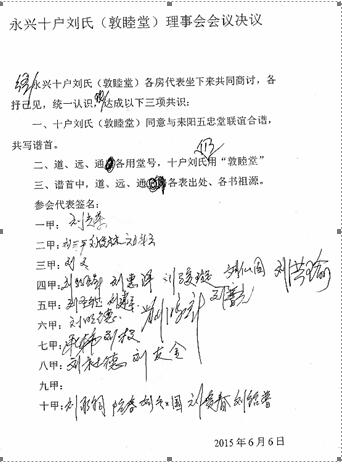

刘才文等人提出与耒阳五忠堂合谱。这样一个重大的问题,只能经过十户理事会来决定。于是于2015年6月6日上午,在高亭司桥上的酒店里召开十户理事会的会议。会议由理事会理事长刘才文主持。参加的人员是理事长通知的各甲的代表。

在会上,就与五忠堂合谱的问题,理事长才文一提出来,当时大家都不同意。经反复讨论;秉着加强团结的愿望出发,同意与耒阳五忠堂合谱,但作出了三条决议。

一、十户刘氏(敦睦堂)同意与耒阳五忠堂联谊合谱,共写谱首。

二、道、远、通各用堂号,十户刘氏仍用“敦睦堂”。

三、谱首中道、远、通各表出处,各书祖源。

到会的各甲代表都签字认可。

可是在我族6月6日决议以后,刘才文写的序言,仍然没有修改,用的还是五忠堂的堂号。